このサイトは、地方在住から、国公立大学合格レベルの学力を身につけることをサポートするサイトです。

この記事では、地方から国公立大学に合格するために、小学1年生(7歳)が何をすべきかを紹介します。

もちろん学校は、地方の公立小を想定しています!

はじめに

このサイトでは、子どもの学力を伸ばすためのアドバイスをしています。

しかし、サイトの本当の目的は、「学力向上」ではなく「子どもの幸せ」となります。

この点は、くれぐれも間違わないでいただきたいです。

よろしければ、以下の記事もご覧ください。

それでは解説を始めます。

まずは家庭を子どもが安心できる場所に

序盤の内容は、「国公立大学に合格するため、未就学児がすべきこと」と重複することが多くなります。

未就学児のページを読んでいる方は、こちらから読んでいただければと思います。

子どもを国公立大学に合格させる!そのために小学校1年生で意識しておきたいこと。

それは、「家庭を子どもが安心できる場にする」ということです。

え!?勉強はいいの?

まずは、家庭の環境を整えることが第一です。

家庭の安定が、子どもの成長の土台となります。

反対に言えば、家庭環境が悪い中で子どもを勉強させても、10年以上という長期間、子どもの安定した成長は望めないということです。

学校から帰った後に、子どもが

- 安心できる

- 甘えられる

- くつろげる

- のんびりできる

- 好きなことに没頭できる

- 話を聞いてもらえる

環境をつくるようにましょう。

低学年の間はまだまだ子どもです。存分に甘えさせてあげましょう。

小学生も、まだまだ保護者に頼りたい時期なのです。

加えて、配偶者との関係も良好に保つ必要があります。

もちろん、子どもとの関係も、配偶者との関係も、良好な状態を保つの簡単なことではありません。

子どもも同様に、親も疲労困憊なのですから⋯。

このことは私が言うまでもなく、日々奮闘されている、みなさんがよくご存知かと思います。

ただ、学力も、人間関係も、日々少しずつ貯金を積み重ねることが大切なのです。

まずは家庭環境を第一に考えてください。

がんばります⋯!

学校の先生との関係を良好に

地方在住が子どもを国公立大学に合格させる!

家庭環境の次に大切なことは、学校の先生との関係を良好に保つ。

ということです。

また人間関係をの話?

そうです。人間関係はそれほど大切なことなのです。

とはいえ、家庭内に比べれば、大変なことはほとんどありません。

基本的には、たった一つのポイントを押さえればOK。

それは、子どもに、先生の悪口やグチを言わない。ということです。

なぜ、子どもに先生の悪口を言ってはいけないの?

簡単です。子どもが先生のことを信頼・信用しなくなるからです。

基本的に家庭学習よりも、学校での学習時間のほうが、はるかに長くなります。

勉強などを教えてくれる、先生のことを信頼できなくなることは、子どもの成長を大きく妨げます。

子どもが先生のことを信頼できるよう、悪口を言うのは控えましょう。

担当の先生で、気になることがあった場合は?

もちろん、そのようなことがある場合は、先生に直接、失礼がないように確認をすればよいでしょう。

それは全く問題がない行動です。

もしも、子どもが先生のことを悪く言っていたら?

子どもの気持ちはしっかりと受け止めてあげましょう。

一通り受け止めた上で、タイミングをみて、「先生はこんな考えがあったんじゃない?」と、フォローをするとよいでしょう。

もちろん、気になることがあれば、学校に問い合わせましょう。

ちなみに

中学校の教員をやっていると、生徒が「先生!聞いてください!うちの親、マジで最悪なんですよ!」

と言ってくることがよくあります。

この場合も先生方は、子どもの気持ちを聞いた上で、「なるほど。でも、お母さんの気持ちは〜だったのかもよ?」のようにフォローしているものです。

保護者と学校が協力して、子どもを伸ばす姿勢が大切なんだね⋯!

また、学校内での子どもの友達関係も気になると思います。

子どもが友達と良い関係をつくるためには、「家庭内を良好に保つ」ことが1番のクスリになります。

子どもは家で十分にのんびりしたり、甘えたりすることで、友達のことも受け入れる心が育ちます。

友達関係を細かく気にするより、家庭環境を整えましょう。

もちろん、不測の事態で、さまざまなトラブルが発生することはあるでしょう。

それは、「人生はそういうもの」と理解し、適宜対応するようにしてください。

がんばれ⋯!保護者のみなさん⋯!

規則正しい生活リズムをつくろう

人間関係の次は、生活リズムについてです。

こちらも非常に需要な項目になります。

毎日寝る時間を一定にしよう

生活リズムを整える基本は、毎日の就寝時間(寝室に行く時間)を一定にすることです。

1年生は、毎日9時間ほどの睡眠時間が必要になるので、9時に寝室に行き、9時半に寝るくらいが目安となるでしょうか。(個人差あり)

後述しますが、このときに、本の読み聞かせ(もしくは子どもの音読)をしてから就寝する流れをつくれると理想的です。

毎日勉強を始める時間を決めよう

生活リズムの中で、毎日勉強を始める時間を決めましょう。

勉強時間は、1分〜20分程度で、お子さんの状況に合わせて決めていただいて構いません。

内容も、後述するおすすめランキングの中から、適宜選んでください。

ただし

毎日勉強をする習慣は、必ずつけるようにしましょう。

この習慣で、国公立大学へ行ける可能性が非常に大きく変動すると考えてください。

毎日わずかな時間でも、決められた勉強をすることは「あたりまえ」にしてください。

食事、お風呂、歯磨きなど、毎日行う当然のことと同じレベルまで、勉強を習慣づけましょう。

勉強は、いつするのがおすすめなの?

理想は帰ってからすぐです。

ひとまず、帰ってからすぐ、宿題を終わらせる習慣をつけられるとよいでしょう。

帰ってからすぐ勉強を行えると、学力だけでなく、メンタルも安定します。

おやつを食べながらやるのもいいでしょう。

できれば、未就学児(幼稚園・保育園)のときから、「小学生になったら、帰ったら毎日勉強する時間があるんだよ。」と伝えておくとよいです。

(年長さんの冬頃から、小学校に向けた学習習慣をつくるのもアリ)

とにかく、学習習慣をしっかりとつけるようにしましょう。

学習時間のメインとなる、学習習慣を定着することに成功したら、スキマ時間の学習習慣の定着を目標にするとよいです。

スキマ時間の学習習慣?

そうです。以下が主な例です。

- 寝る前の音読

- お風呂で漢字の確認

- 朝ごはんを食べたら計算プリント1枚

のようなイメージです。

小学生にとって、まとまった時間に「あれもこれも」というのはとても大変です。

小分けにしてしまうことがおすすめです。

週に1日だけ、長時間勉強するなどは

あまり意味がないと考えましょう。大変で、勉強が嫌になります。

週1日長時間ではなく、毎日ちょっとした時間に、1分行うだけでも全然違うので、習慣にしましょう。

このスキマ時間の勉強は、1年生の1学期に無理してすべてスタートする必要はありません。

2学期、3学期、2年生になるたびに、(子どもがほとんど感じないレベルで)負荷を増やしていくとよいでしょう。

でも、毎日勉強って大変だよね?週3とかではダメなの?

毎日勉強をしたほうが楽です。習慣になってしまえば、勉強の負担はほぼ感じなくなります。

ヘタに週3日などにすると、「今日を勉強をする日か⋯。」となって、気が重くなります。

1日1分でもいいです。毎日決まった時間に勉強を行いましょう。

1年生で学習すべきおすすめランキング

地方から国公立大学を目指す!1年生が、勉強しておくべきことのおすすめランキングを紹介します。

なお、このサイトで考えている基本的なロードマップは

小学校卒業時点

学校のカラーテスト(いわゆる1枚もののテスト)バッチリ

英検4級合格(満点レベル)

中学校卒業時点

偏差値60以上の高校に合格

英検準2級合格(高得点)

というロードマップを描いています。

1年生からスタートすれば、かなり余裕をもってスタートを切ることができます。

おすすめランキングを見ながら、お子さんによりそってプランを立ててあげてください。

1年生の目標勉強時間は毎日10分〜20分ほど!大変ならもっと短い時間でOK!

ランキングは以下の通りです。

- 1位 宿題

- 2位 国語(音読・読み聞かせ)

- 3位 算数(計算)

- 4位 進研ゼミ(算数・国語)

- 5位 国語(漢字)(長期休み・年度末)

- 6位 進研ゼミ(ハイレベル)

- 7位 進研ゼミ(英語)

- 8位 英語(単語)

となります。全部やらなくても大丈夫です。(たぶん。絶対。)

それぞれ詳しく解説をしていきます。

1位 宿題

1年生で学習すべきこと、第1位は「宿題」です。

さすがに当たり前だね。

そうですね。「勉強」という面でもそうですし、「与えられた約束を守る」という面でも宿題をしっかりと行うことは大切です。

個人的には、メインの学習時間(帰ってすぐ)にこなしてしまうことがおすすめです。

この宿題の量によって、ランキングの2位〜8位の勉強量は、調節するようにしましょう。

また、特別なことがない限り、宿題の量について先生方に注文をつけることはやめましょう。

いろいろな保護者から「多い」「少ない」と言われたら、先生も大変だよね⋯。

もちろん、あまりにも多い場合は相談してもよいかと思います。(その場合も、クラス単位では無く、自分の子どもの量を少なくしてもらう)

個人的に理解しにくいのは「宿題が少ない」というクレームです。

少なければ、自分で自主学習をすればよいのでは?と思ってしまいます。

もちろん、実際はより複雑でさまざまなケースがあるのでしょうが、基本的には宿題は最優先でこなしましょう。

2位 国語(音読・読み聞かせ)

第2位は国語の(音読・読み聞かせ)です。

やはり国語が基本なんだね。

もちろん国語の勉強は大切です。しかし(未就学児編でも解説しましたが)国語が最重要な理由は

学校での子どものストレスを減らす!

ということです。

子どもは、大人が考える以上に日本語がまだまだ不十分です。

先生や友達の言葉を正確に聞き取ったり、自分の考えを正確に伝えられません。

(英語で例えると、「英検3級」のようなイメージでしょう)

つまり

読み聞かせや音読で、国語が得意になれば、学校生活のストレスが激減するということです。

保護者のみなさんも、自分が急にアメリカの学校に通うとなったら、勉強以前に英語が心配になるでしょう。

反対に、英語がペラペラなら自信をもって、ストレスなく学校に通えるはずです。

このように、音読・読み聞かせには、学校生活のストレスを減らす効果があるのです。

もちろん、読解力や想像力、人の気持ちを考える力、その他教養の力が幅広くつきます。

本は高いですが、図書館に行けば無料で借りることができます。

ぜひ、毎日音読、読み聞かせの習慣をつけましょう。

おすすめ時間帯はあるの?

おすすめは寝る前です。

家に帰り、宿題をして、すぐに読書をしたい子どもは少数派でしょう。

寝る前に保護者と一緒に楽しめれば十分ではないでしょうか。

また

「保護者が読ませたい本」ではなく、「子どもが読みたい本」を選びましょう。

読書だけでなく、すべての勉強において、子どもの気持ちに寄り添うことはとても大切です。

自分の立場で考えれば、興味がないジャンルの本を読むのはキツイもんね⋯。

3位 算数(計算)

3位は算数(計算)です。

算数も大切だよね⋯!

その通りで、計算力はとても大切です。

しかし、小学1年生の算数を正しく勉強するには、ポイントがあります。

そのポイントを必ずしっかりと押さえましょう。

ポイントは1年生で学習する、足し算(特にくり上がり)、引き算(特にくり下がり)をしっかりとできるようにすることです。

そんなの、当たり前じゃない⋯?

そうかもしれません。ただし、失敗しないように丁寧に説明します。

前提として

小学校低学年(1、2年生)は少し特殊な学年と私は考えています。

なぜなら、小学校中学年〜高校生においては、「先生から教わったことがしっかりとできる」というのが「勉強ができる」ということとなります。

しかし小学校1、2年生においては「習ってなくても知ってるよ」というのが「勉強ができる」ということになりがちなのです。

1年生なのに九九が言える →「 頭がいいね!」のようになりがちなのです。

もちろん九九を言えるのは素晴らしいのですが、2年生の九九をやるまえに、1年生のくり上がり、くり下りがしっかりとできますか?

ということなのです。

オイラの子どもは、くり上がり、くり下りがしっかりとできるよ?

本当でしょうか?1年生の3学期ころなら、試しに問題を出してみてください。

8+7、7+6、15-8、16-7。などの問題でよいです。

これらの答えが、1秒以内に返ってくるでしょうか。

日本人は、2年生で九九をスラスラ言えるよにトレーニングする慣習があります。

しかし、足し算・引き算をスラスラ言えるようにする慣習はありません。

だからこそ、1年生でくり上がり、くり下がりの練習をしっかりと行なってほしいのです。

例として、くり下りと、九九がスラスラできれば、3年生の割り算でつまづくことはほぼありません。

割り算の計算は、九九とくり下りが混ざったものだからです。

⋯。わかりました!でも、どうやって練習をすればいいの?

まずは、学校で計算カードが良いのではないでしょうか?

- 足し算(くり上がりなし)

- 引き算(くり下りなし)

- 足し算(くり上がりあり)

- 引き算(くり下りあり)

の4つが基本だと思います。

まずはこれをスラスラいえるようにするとよいでしょう。

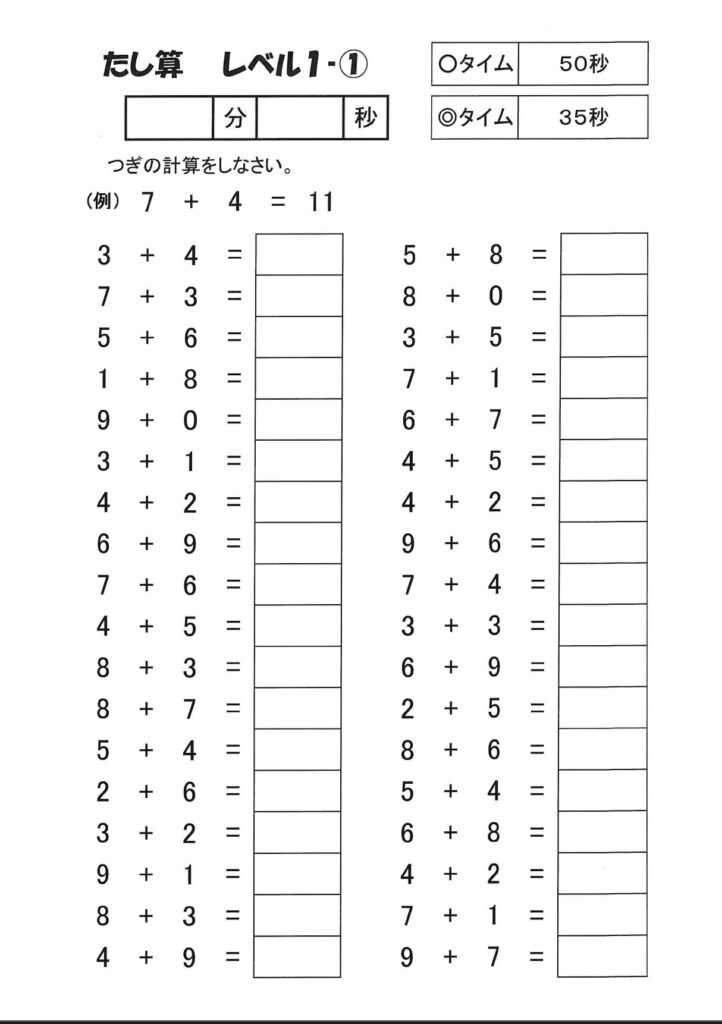

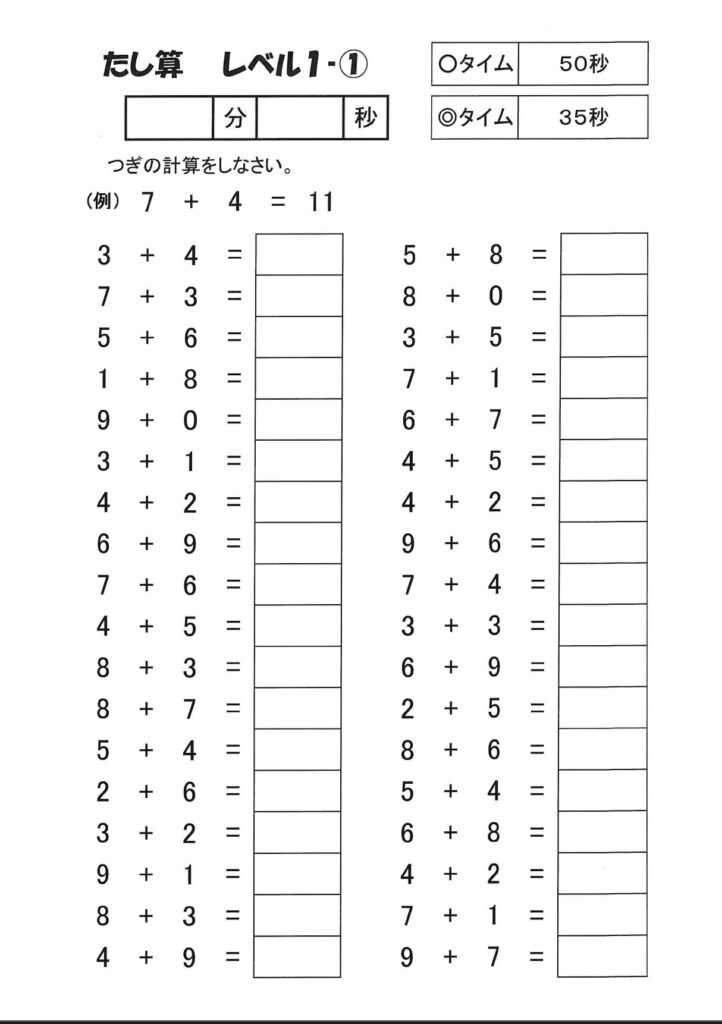

スラスラと言えるようになったら、以下の教材を強くおすすめします。

詳しくは、山本先生の解説動画をごらんください。

このドリル(コピーしてくり返し使うものです)の良いところは、「1ページの計算の目標タイム」が書いてあるところです。

つまり、算数の専門家から見て、どの計算が何秒でできれば良いのかを教えてくれるということです。

やればわかりますが、このタイムはかなりキツイです。そこがいいのです。

上記は、ドリル「たし算のレベル1-①」です。

この問題を紙に書き写しお子さんにチャレンジさせてみてください。◎タイムにいければ合格です。

ですが、かなり難しいと思います。(○も難しい)

これでレベル1です。(ちなみにたし算はレベル11まで)

ぜひ購入して、練習をすることをおすすめします。

このサイトは、中学受験をする人に向けたものではありません。

ですが、この教材は、中学受験をする小学生向けです。計算力だけは、中学受験生と互角レベルまで高めてあげたいのです。

中学受験に必要な特殊算(植木算・つるかめ算・旅人算など)は、特に学習をする必要はないと考えています。

高校受験でもそれほど必要にはなりません。

ですが、計算力は高めておきたいのです。

そのため、この教材をおすすめします。

焦る必要はありません

「足し算」と「引き算」のレベル1、2がクリアできれば十分です。(それでも難しいです。)

どれくらいの量取り組めばいいの?

毎日1枚やればOKです。継続が大切。

朝食後・お風呂後など、ちょっとした時間でとりくみましょう。30秒〜2分程度で十分に終わります。

4位 進研ゼミ

地方から国公立大学合格!

4位におすすめしたいのは、進研ゼミです!

めちゃ王道きたね⋯!

シンプルに便利です。

- 親の手間もかからない

- 料金も良心的(月額3,300円)

- 実績十分

- 無料の英語教材もある

など、使い勝手が良すぎます。

進研ゼミにはチャレンジタッチ(デジタル教材)と紙教材から選べます。

どちらでも良いですが、迷う人にはチャレンジタッチ(デジタル教材)をおすすめします。

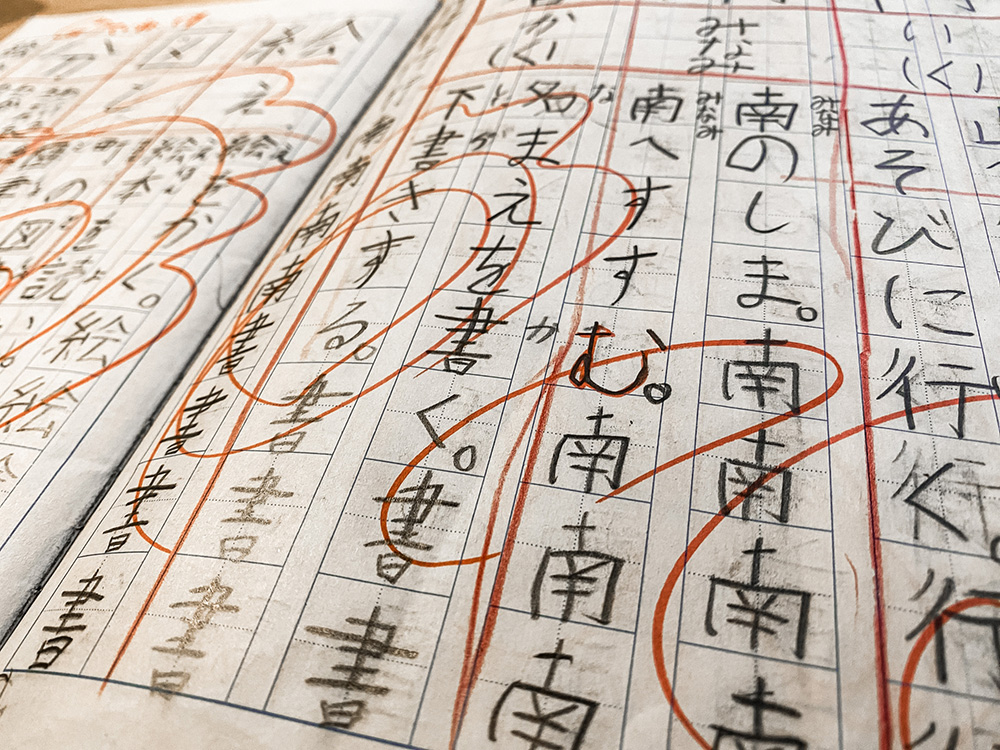

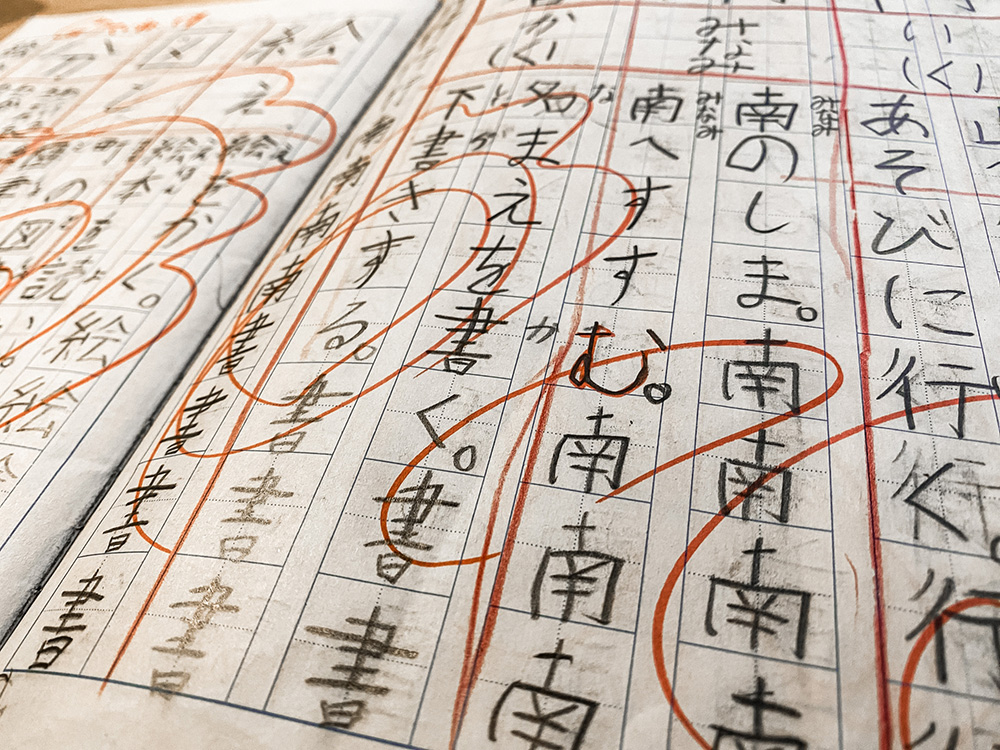

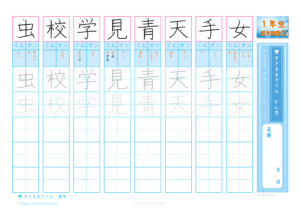

国語の漢字は、書き順・とめ、はね、はらいなど、しっかりと教えてくれます。

特に、親がチェックしにくい書き順はありがたいです。

特に良いのが算数で、数の数え方や計算を、アニメーションでわかりやすく教えてくれます。

小学生は数字と実際のイメージがまだしっかりと結びついていません。

(たとえば「1000」がどんな数なのかピンときていない)

チャレンジタッチのアニメーションは、数字と実際のイメージを結びつけるのにピッタリなのです。

迷うなら、チャレンジタッチが良いでしょう。

デジタルと紙教材は、いつでも無料で変更可能!

チャレンジの教え方は、オーソドックスでわかりやすいです。

もしも学校の先生が特殊な教え方をしていたり、学校をお休みした時もチャレンジがあれば補完が十分にききます。

毎日の宿題+チャレンジをこなせるようになれば、学力の土台がかなり強固になるでしょう。

チャレンジって、毎日どれくらいの時間がかかるの?

国語・算数5分ずつで、およそ10分程度でしょうか。

また、毎月4〜5日程度は休んでも全てのレッスンが終わるようになっています。

大変なら、1年生のうちは国語だけ、算数だけなどでもよいでしょう。

後述する、チャレンジイングリッシュに無料で取り組めるのも非常に評価しています。

チャレンジをやらないとなると、親が教材選びに苦労することも多いでしょう。

まずは一度、進研ゼミに取り組んでみてはどうでしょうか?

無料の資料請求のボタンを置いておきます。↓

親が教材選びに苦労しない!

5位 国語(漢字)(長期休み・年度末)

続いては、漢字です。

漢字も大切だよね⋯!

そうですね。1年生終了時に、1年生で学習した漢字はすべてしっかりと書けるようになっておきましょう。

無理に先取りして

2年生の漢字をやる必要はありません。

上級生の漢字を学習しているのに、1年生の漢字に穴がある子どもが1番やっかいです。

まずは、1年生の漢字をカンペキにしましょう。

漢字が好きな子どもなら、先取りもいいかもね!

1年生で学習する漢字は、80字です。

簡単な漢字も多いため、毎日漢字練習の時間をとらなくてもよいでしょう。

2学期末。3学期末に。問題を出して確認。書けないものがあれば練習すれば良いのではないでしょうか。

なお、進研ゼミをやっておけば、自然に漢字練習は増えます。

6位 進研ゼミ(ハイレベル)

さて、5位までで、毎日の勉強時間は20分オーバーになると思います。

小学校1年生にとっては、これで十二分かと思いますが、さらにいけるのであれば、進研ゼミのハイレベルレッスンをしてもよいでしょう。

無料で追加可能!

国語と算数にそれぞれハイレベルレッスンを追加できます。

月に8レッスン追加できますので、土日に1レッスンずつやるのが私のおすすめです。

無理はしないでくださいね!

7位 進研ゼミ(英語)

さらに学習できるぞ!という小学生は、英語にチャレンジしていくもよいでしょう。

進研ゼミを利用すれば、無料で「チャレンジイングリッシュ」を利用することができます。

単語だけでなく、リスニング・スピーキングなど幅広く学習できます。

これをレベル1から、コツコツ進めてみるのも良いでしょう。

リスニングや、スピーキングがしっかり学習できるよ!

ただし

小学校卒業時に英検4級を目指すのであれば、英語はそれほど急ぐ必要はありません。

3年生でローマ字を学習した後で開始してもよいでしょう。

このサイトでの「国公立大学」とは、「地方国公立大学」を想定しています。

ですがそれ以上のレベル(北海道大・東北大・九州大・神戸大・筑波大など)を目指す場合は、6年生で英検3級がとれるとよいでしょう。

そのレベルまで目指すのであれば、1年生から英語に取り組んでもよいでしょう。

お子さんの無理にならないようにね!

8位 英語(単語)

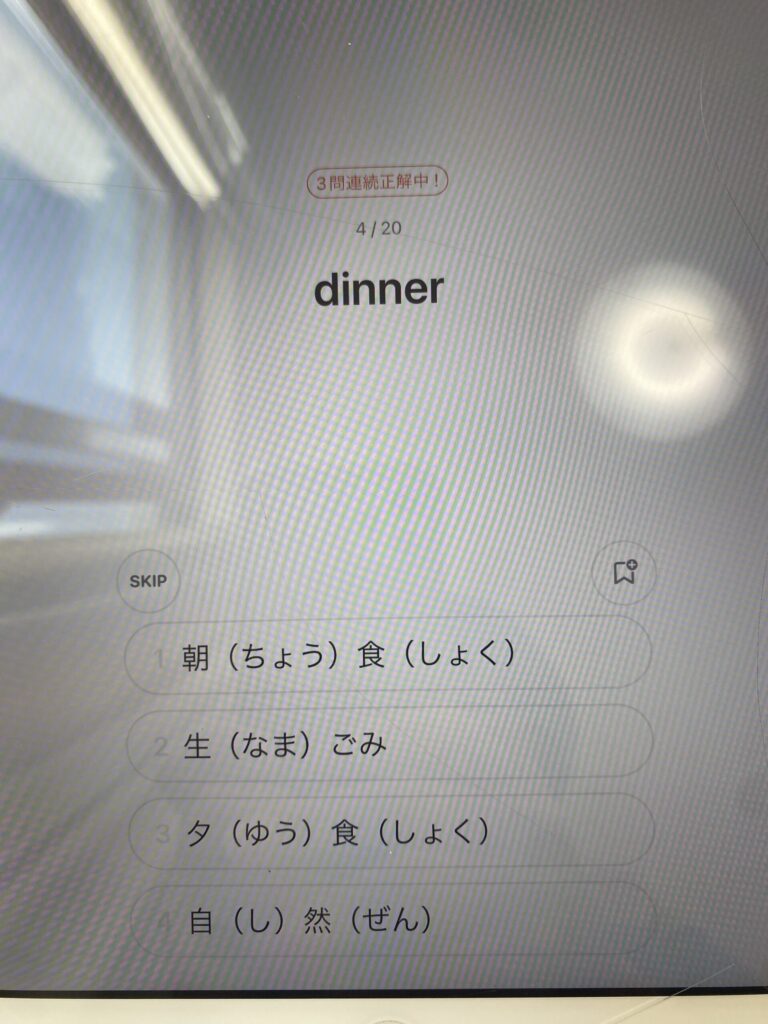

英語を勉強していくなら、英単語の学習もかかせまん。

1年生から無理に進める必要はありませんが、mikanというスマホアプリはとてもおすすめです。

mikanは、既存の単語帳に掲載されている英単語が、アプリで学べるようになっています。

毎日30秒〜1分ほどで単語練習ができるよ!

mikanはとてもおすすめできるアプリですが、現状1点問題があります。

それは

小学1年生に合う単語帳がなかなかないのです。

正確には、単語帳自体があるのですが、単語帳の日本語訳に漢字が多くふりがなが無いため、1年生には読みづらいのです。

「1年生でも読める、日本語訳にふりがながある単語帳はないのか⋯?」と探した結果、1つありました!

それは、小学生、うんこ英単語1500です。

ふりがながある

読めない

「うんこ」に拒否反応がある方もいるかもしれませんが、極めて普通の単語帳として使えます。

ただし⋯

mikanでこの単語帳を使うには、課金をしないと使えないのです。

そのため、1年生から課金してまで、mikanのアプリを使わなくてもよいのかもしれません。

課金できる余裕があるのであれば(月額1000円ほど)毎日1分ほどで英単語の勉強ができます。

数年続ければ、単語力がバッチリになるので、おすすめできる教材です。

まとめ

以上、「地方から国公立大学を目指す!」小学1年生におすすめする勉強ランキングでした。

- 1位 宿題

- 2位 国語(音読・読み聞かせ)

- 3位 算数(計算)

- 4位 進研ゼミ(算数・国語)

- 5位 国語(漢字)(長期休み・年度末)

- 6位 進研ゼミ(ハイレベル)

- 7位 進研ゼミ(英語)

- 8位 英語(単語)

何かの参考にしていただければ幸いです。

補足1「日常を通して勉強させる」

さて、ここまで、主に机上の勉強法ついて解説をしてきましたが、日々の日常会話でも、少しだけ学習を意識できるとよいでしょう。

まず大切なのは、親が教科書や宿題に目を通し、今、何を勉強しているのか?を理解することです。

例えば、小学1年生では、時計の学習をします。

入学時は、「長い針が「3」にきたら始めよう」のような会話をしていたとしても、

時計の学習をしたら「15分になったら始めよう」のように変更するのです。

他にも

お金をもってお店にいき、自分でおやつを買うなどもよいでしょう。

1年生には少し難しいかもしれませんが、2年になってくると、できるようになってきます。

このように、日常生活と学校の学びを結びつけましょう。

- じゃあ、あと90分後に出発ね?

- じゃあ、水を1dL(デシリットル)くんできて

- その字、漢字でならったんじゃない?

など、日常で使える勉強はたくさんあります。(というか、日常に使えるからこそ勉強している)

ぜひ、意識をして生活をしてみてください。

補足2 100点をほめるな

え?100点をほめちゃいけないの!?

いや、ほめてはいけないとまでは言いません。(言ってた)

ちょっと伝え方が難しいのですが、私が言いたいのは、「マルは良いこと」「バツは悪いこと」と子どもに感じさせないようにしましょう。

ということです。

テストでは

マルもバツも、どちらも等しく価値があるものです。

なぜなら、バツのところを見て、「覚えきれていない」「わからないところがある」と理解し、それを改善することで、成績が上がるからです。

親が「マルは良い」「バツは悪」のような態度を見せていると、子どもは得点にしか目がいかなくなります。

最悪の場合、点数が低いテストを親に見せなかったり、カンニングをするなどの誤った価値観をもつようになります。

100点は、ほめてもいいです。ただし、「マル」ではなく、「子どもの頑張り」をほめてください。

また、バツを「間違ってるじゃん!」などと悪者扱いしないでください。

- ここが覚えきれてなかったね。今覚えちゃおう。

- この問題、どう考えたの?

- どこまで理解できた?

のように、バツに価値を見出し、子どもと一緒に修正をしていきましょう。

この習慣が、小学校高学年以降の「後伸びする子」に大きく関係をしていきますよ!

こんな大事な話をこんな後ろでするんかい⋯。

補足3 ムダこそムダじゃない

子どもが衝動的にオモチャを欲しがったとき、親はどんな感情になるでしょうか?

いや、それ明日には絶対ゴミになっとるやん⋯。

ゴミに金、払うんか⋯。

のような感情になることもあるでしょう。

親は、大人なので、ある程度未来が予測できます。

ですが子どもは、なかなかそれができません。そのため、ムダ使いをしてしまうのです。

ですが、ある程度はそんな経験も必要です。自分で「ミスった⋯」という経験をくり返し、みなさんのような大人になるのです。

誰しも、ミスったお金や時間の使い方をしたことあるよね⋯。

たまには、ムダ遣いも許容してみるのもよいでしょう。

小さい時の方が、被害額は少ないですし。

そして何より

親が「絶対ムダやん⋯」と思ったものの中に、子どもにドンピャシャでハマるものがあったりするのです。

それが、子どもの意外な経験や、力になることも多いのです。(将来を決めることもある)

大人も子どもも、ハマったとき、想像の10倍くらいの力が出るものです。

(身近な例としては、本を読むのが苦手子どもが、あるゲームの攻略本を読み始め、難しい漢字もどんどん読めるように!などがあったりします)

ムダの中にこそ、楽しみや、お宝が眠っていたりもします。

親が最短距離、効率を求めすぎなくてもよいのかな。と思います。

勉強の見守り方

さて、最後に勉強の見守り方です。

よく「宿題をやる子どものとなりに親が座り、見てあげる」というのがありますが、私はそこまでしないで良いと考えています。

となりで座って見てあげることの、何がいけないの?

となりで座って見ていると、つい口出しをしたくなります。

- 姿勢をしっかり!

- 鉛筆をちゃんともって!

- きれいに消しなさい!

- よそ見しないで!

など、言いたくなってしまいます。

こんな漢字では、親も子どももストレスです。子どもは勉強ぎらいになるでしょう。

みなさんが、会社で事務作業をしていると考えてください。

上司が真横で仕事をずっと凝視していたら、嫌じゃないですか?

集中できますか?はかどりますか?それと同じです。

じゃあ、親はどうすればいいの?

私のイメージは、「同じ部屋(もしくは近く)で家事や、読書ををしている」くらいがちょうどよい距離感だと感じています。

質問もできるし、見守られているけど、見張られてはいない。

そのくらいが良いと、私は考えています。

まとめ

これで、【地方の小学1年(7歳)】が国公立大学に合格するためにすべきことの解説を終わります。

- 1位 宿題

- 2位 国語(音読・読み聞かせ)

- 3位 算数(計算)

- 4位 進研ゼミ(算数・国語)

- 5位 国語(漢字)(長期休み・年度末)

- 6位 進研ゼミ(ハイレベル)

- 7位 進研ゼミ(英語)

- 8位 英語(単語)

進研ゼミの公式サイトはこちらです。

資料請求無料!

質問があれば、お気軽にコメントくださいませ。

お知らせ

YouTube・インスタ・TikTokの情報も、ぜひご覧ください。

また、中学理科の学習参考書の執筆をしていたり、中学理科のオンライン講師もしています。

このブログの内容に、共感いただける点が多いのであれば、きっとお力になれるかと思います。

よろしければ、ぜひご相談くださいませ。

コメント